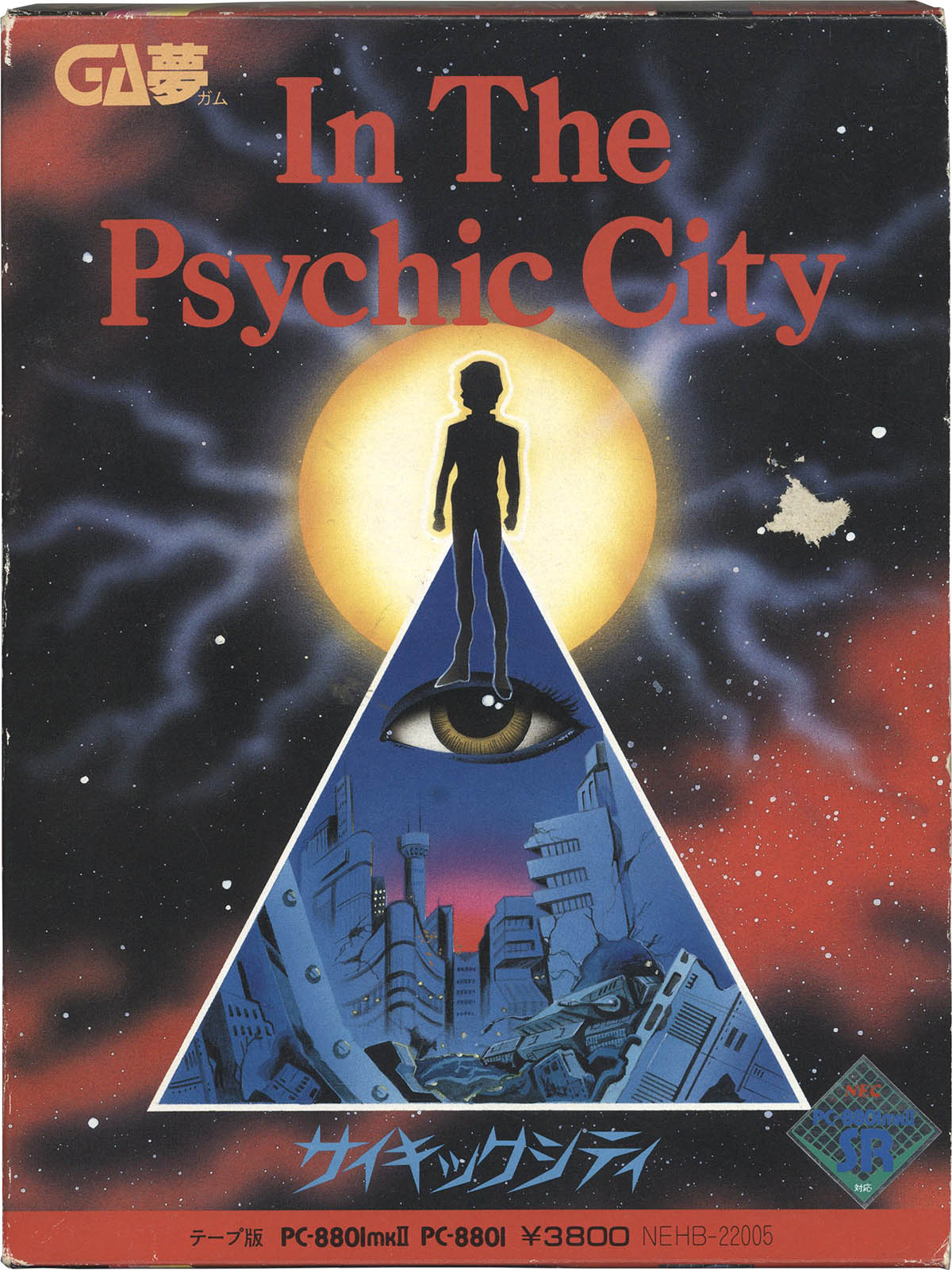

「サイキックシティ」

1984年11月3日発売

(FM-7/PC-8801)

1985年新年、創刊したての雑誌『Beep』1月号には、華やかな訪問着を身にまとい笑顔で三つ指をつく少女の姿が載っていた。新興ゲームメーカーHOT・Bの年賀広告であった。

少女を囲むゲームのタイトルは「PRITON」「ONE WAY TRAP」など……。目下この会社はアクションゲームシリーズの新規導入を謳って、開発体制の充実をアピールしているのである。そのために同業エニックス社からこれらのタイトルを譲り受けたのだ。(注2)

当初CSK社などに「道鏡」「卍(まんじ)」といったアダルトソフトをOEM供給していたHOT・Bは、この前年の1984年、自前のブランド「GA夢」(「GAME+夢」の縮約)を立ち上げて、ゲームメーカーとしてのスタートを切っていた。

初年度の制作は比較的順調だったと言っていい。大きなヒットこそなかったが、釣りシミュレーションゲーム「ザ ブラックバス」が認知され、西部劇RPG「西部の成りあがり」も好意的な評を受けた(注3)。東洋アドベンチャーゲーム「西遊記」、そして「サイキックシティ」……。アクション系のアピールはさておき、とにもかくにもこれらのゲームが初期のHOT・Bを代表する作品たちなのである。中でも「サイキックシティ」は、国産初のSFRPGとしてその先見性を評価され同社を支える存在となった。そしてこれは別の意味でも、のちのち一部界隈で取り沙汰されることとなる。すなわちHOT・B最大の問題作「星をみるひと」に大きな影響を与えた作品として。

「サイキックシティ」は1984年、HOT・Bから発売された。企画・ディレクションは沖中日出光、シナリオは栗山潤、メインプログラマーは吉川尚之。グラフィックは沖中、ワタナベミドリ。ゲームデザインは沖中と吉川、総勢七名の手による。タイトルは社長の高橋輝隆が命名した。

舞台は第三次世界大戦によって荒廃したNYマンハッタン。「超能力をもち、すべての点で人類よりすぐれた新種族」ラップ人は、かれらを恐れ憎む人類から攻撃され追い詰められていた。ついに「対ラップ戦争」が勃発、種族滅亡の危機を感じたかれらは或る日突然いっせいに姿を消す。取り残されたラップ人は仲間の移住先を知ろうと動き、テレパシーでNYに行き先を知るラップ人がいることをつきとめた。

プレイヤーは超能力者ラップ人となって迷路と化したNYを進み、テレパシーで情報や仲間を集めながら、移住先を知るラップ人を探し回る。使える能力は、サイコキネシス、テレパシー、シールド、ジャンプ、ルックの五種類。探索しながらたびたび市民に遭遇するが、中にラップ人がまぎれ込んでいるためテレパシーで意思疎通を試みる。遭遇するのは市民ばかりではない。ラップ人狩りの軍隊ガードフォースやロボット、核戦争の後遺症で生まれたらしきミュータントたちが襲ってくる。地下の下水道にも入って手がかりを探す。地下には神聖な「しろいわに」がおり、ラップ人の超能力を高めるラドクリフ鉱石を守っているという。再び市街地に出れば病院や研究所。病院の金庫には、このゲーム唯一の回復アイテムであるクスリが入っている。奥へ進むほど敵は強大となってゆく。かろうじて「特殊なIDカードを入手し本来通れないゲートを通る」と手段が示される。カード所有者はみな軍人か研究者だ。満身創痍になりながら軍事基地に入り込み、迷路のような廊下を進む。無数の部屋が並び、弾薬庫や滑走路も見える。ついに禁断のゲートの向こう、施設の最深部に人間の脳を発見。テレパシーでコンタクトを試みる。「アイテノ ココロヲ ヨムノニ セイコウ」「コノ ノウ ハ ラップジン ノ モノダ!」「ヨク ココマデ タドリツイタナ ワタシ ノ ナマエ ハ ハッシューラ」「ニンゲン ハ ワレワレ ガ ウチュウ へ イジュウ シタ ト オモッテ イル。シカシ ソレハ マチガイダ」「ワレワレ ガ イジュウ シタノハ ジツハ ココ チキュウ・・・マサニ ジンルイ ノ アシモト ダ!」

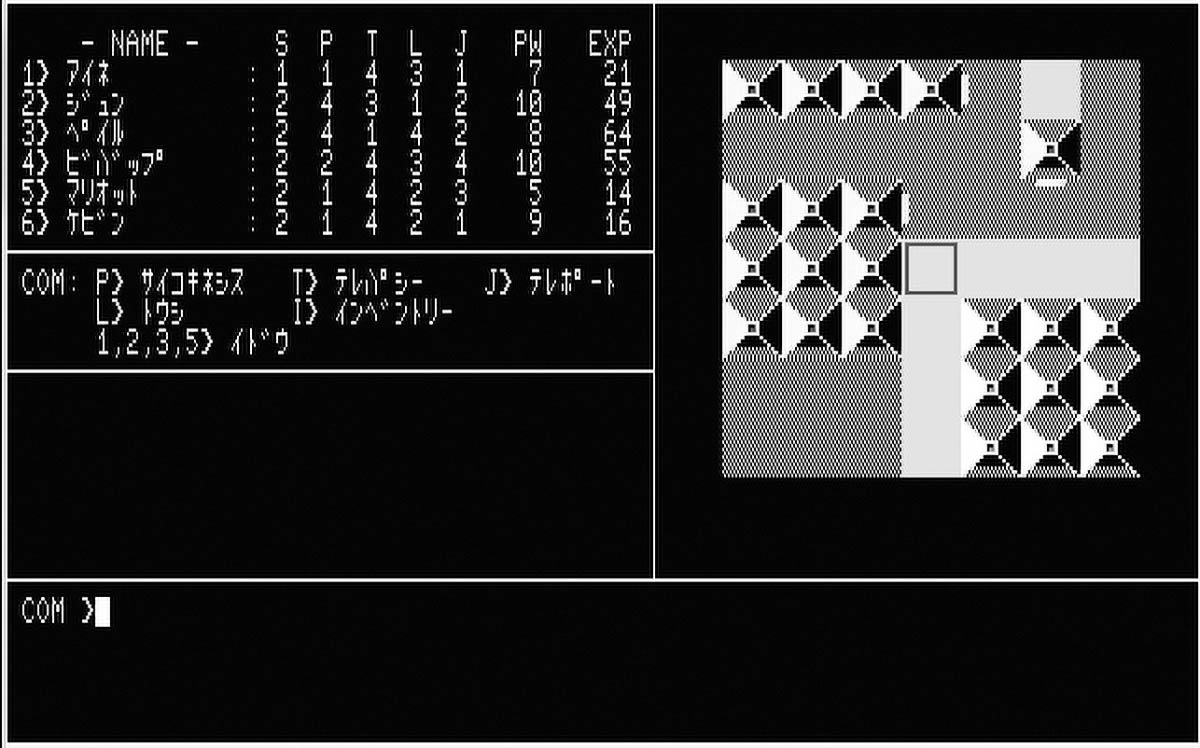

「サイキックシティ」ゲーム画面。

画面左にキャラクターのステータス、右に現在地や状況、下にメッセージが表示される。

当時のRPGでは比較的ポピュラーな画面レイアウト

主に物語への評価が高い「サイキックシティ」だが、厳密な意味でこのゲームにストーリー性はむしろ希薄である。話の積極的な推進力は登場せず、目的とする明確なポイントも、また道中のヒントもほとんど示されない。ユーザーフレンドリーさを排したこの性格は、当時一般的だった「ゲームはメーカーからプレイヤーへの挑戦状」という考え方をそのまま踏襲していると言える。プレイヤーは各所から乏しい情報を拾い、想像をめぐらしながら探索するのだが、それはおおむね絶え間ない手詰まり感の中、さまよいながら総当たり的に可能性を試してゆく作業となった。

さらにプレイヤーを悩ませたのはこのゲームの遅さだった。「サイキックシティ」は当時の主流RPG「ドラゴンスレイヤー」等と比べてはるかに遅く、途中でセーブしてゲームに戻るだけで三分近くを要した(カセットテープにデータを記録する時間は含まない)。一説に「遅さはシナリオを大切にしたかったため」との言も伝わるが、同社の「西部の成りあがり」も同様に遅さを指摘されている点から、やはり技術的な問題があったと言わざるを得ないだろう。「サイキックシティ」のプログラムはオープニングでマシン語を、本編でBASICを用いている。主に移植の労を省くため(注4)、処理速度にすぐれたマシン語を本編に使わず、技術的に簡便なBASICを用いたのが、遅さの大きな原因だった。高橋社長によれば、広告代理店を前身とするHOT・Bは当初企画者だけの集団であり、プログラムは元来外注するものであった。83年末ごろ自前のプログラマーを入れたが、企画偏重の発想はそのまま残った。

かくして手詰まりと遅さによる徒労感が本作のプレイヤーたちを苛んだのだが、にもかかわらずこの「サイキックシティ」が異彩を放つのは、ひとえに物語内に仕掛けられたミスリードの卓抜さにあった。ゲームの断片的な情報からは、ラップ人たちが宇宙へ逃げたという推理が組みあがり、よって後半の探索のメインは滑走路を備えた軍事基地となる。だがそれはラップ人側が意図的に流したデマで、本当は地下深く潜伏したのだということが施設最深部の脳との交信で判明する。限られた情報内でこのミスリードを仕掛け、物語に意外性を組み込んだ手腕はまさに出色であり、プレイヤーに本作の物語性を強く印象づけたゆえんであった。

このシナリオを執筆した栗山潤は、84年、シナリオライターとしてHOT・Bに加わった。「西遊記」のアイデア出しなどを経て、この「サイキックシティ」が本格的な初仕事にあたる。企画・ディレクションは沖中日出光。高橋社長によれば、当時企画会議は発案者個人と社長との面談形式でなされていたが、ここにSF好きを公言する沖中が「他に無いから」といって超能力RPGの企画を持ち込み、それがシナリオを書ける栗山のもとへ降りてきたのである。以後本作は栗山を執筆のメインとし、沖中と栗山のセッションで作りあげられてゆく。

のちに「星をみるひと」を作る沖中は、広告代理店時代からの社員としてゲーム制作への転換に立ち合い、グラフィックもプログラムも或る程度こなす器用さを見せていた(注5)。RPGが大きく注目されたこの年、「ザ・ブラックオニキス」「ドラゴンスレイヤー」「ハイドライド」など国産RPGがつぎつぎ発売されたが、題材は主にファンタジーであった。SFそれも超能力への着目はまさしく沖中の慧眼だったのだ。

そしてまた、このゲームを、荒廃した文明のもと迫害される超能力者の逃亡劇としたのは、まぎれもない栗山の嗜好であった。元来小説より映画を好んだという沖中(注6)に対し、青年時代に『SFマガジン』への投稿歴ももつ栗山は、特にヴァン・ヴォークトや筒井康隆を愛読した。子供時代「ウルトラQ」「ウルトラマン」などに耽溺した栗山は「暗く、濡れているSFが好きだ」と語り、ポップな明るさより文明への懐疑をはらんだSFに想像の受け皿を求めたと述べている。

1982年、映画「ブレードランナー」公開、大友克洋「AKIRA」連載開始(アニメ映画とゲーム発売は88年)。70年代の爆発的な超能力ブームを経て、異能者の心象は80年代の空気に浸透していた。その中で超能力者に積極的な戦闘をさせず、虐げられるかれらの仲間探しを軸とした「サイキックシティ」には、特にヴァン・ヴォークト『スラン』の世界が投影されている。1940年発表『スラン』は、迫害される超能力者を描いてこのモチーフを一ジャンルとするほどの衝撃を世に残した。その波は日本にも及び、竹宮恵子「地球へ…」、萩尾望都の初期作品、筒井康隆「七瀬ふたたび」など、類するモチーフの作は数多い。沖中の企画した「サイキックシティ」は、栗山を通じてはからずも我が国のSFRPGの始発をこの大きな流れの中に組み込むこととなったのである。

『月刊LOGIN』85年1月号は、前年度の注目ソフトとして「サイキックシティ」をとりあげた。当時RPGを積極的に推していた同誌は、同年このゲームに84年度「ソフトウェア・レビュー批評家賞」を与え、その先駆性を評価した。迂闊にもHOT・BはLOGIN編集部に指摘されるまで、自分たちが国産初のSFRPGを作ったことに気づいていなかった(注7)。『Beep』85年6月号は、「いまオイシイのはこれだ!ベストヒット21」で19位にランクインした同作を「発売後パッとしませんでしたが、突然浮上」と評している。発売後半年以上を経て「サイキックシティ」はその注目度を高めつつあった。

意図としては斬新、だがプレイヤーからすれば遊びにくい。この国産初のRPGは、プレイヤーよりもやはり批評家好みだった。先駆的であり、しかし遊びにくい。HOT・Bにはずっとその評がついてまわる。その意味でこの新参ゲームメーカーの特質はこのとき既に出揃っていたとも言うことができる。

HOT・Bが次に出したSFゲームは「カレイドスコープ」という明るいスペースオペラだった。だがこの三年後、ファミコン「星をみるひと」において「サイキックシティ」の世界は再び浮上する。企画開発は沖中日出光。社内でのプログラムは「サイキックシティ」と同じ吉川尚之。このとき栗山は関わっていない。栗山が両者のこまかな類似を知り、さらにこの新作の不穏な出来栄えに仰天したのは、開発がすべて終わって発売される直前、パイロット版でプレイしたそのときだった。

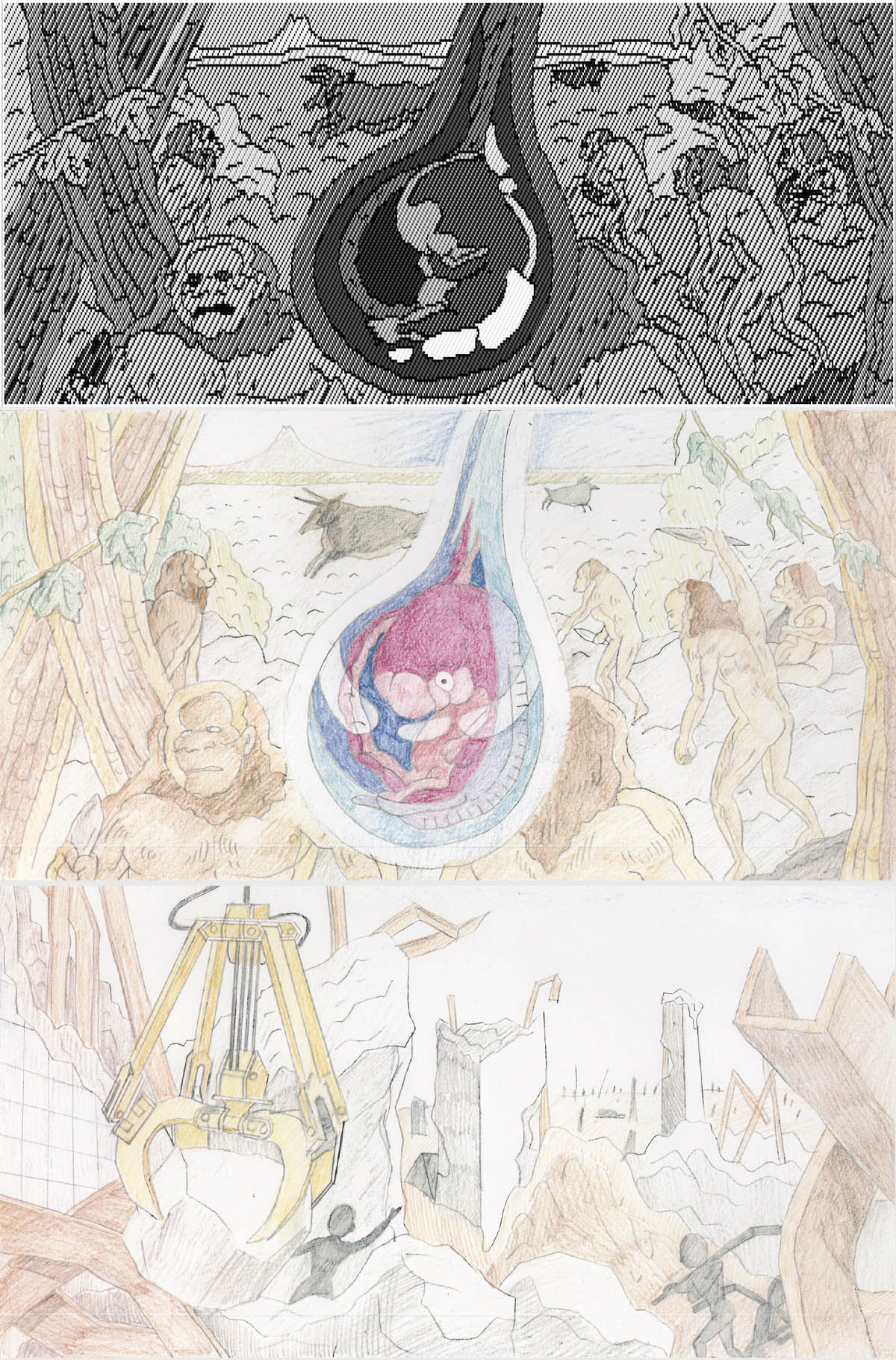

「サイキックシティ」オープニング画面のビジュアル及び原画。

最下段の原画はゲーム未使用。原画はワタナベミドリが手がけた。