星をみるひと」1987年発売

(ファミリーコンピュータ)

文中で『星をみるひと』『サイキックシティ』の内容に触れる部分があります。

2020年7月30日、Nintendo Switch版『星をみるひと』が発売された。常にゲームの新しいインターフェースをひらき続ける任天堂が2017年発売したSwitchは、テレビ画面でも携帯してもプレイできる多面性で大きな支持を受け、品薄の本機を求めてさまようSwitch難民を生み出した。

一世を風靡したファミコンの名作が続々とSwitchに移植されてゆく。その中に『星をみるひと』が加えられたという事実は、改めてこの作品のもつ奇妙な磁力を思わせる。1987年発売され、理不尽きわまりないクソゲーと呼ばれた本作は、時に罵倒され、時に驚かれながらも、マニアックな興趣の対象となってきた。

現在この版権をもつシティコネクションは『星をみるひと』のSwitch版発売に先立ってゲーム内で見られる壁紙を公募し、発売一週間前とつぜんカウントダウンを始めるという演出をほどこした。また壁紙応募者全員に80年代の空気感溢れるキーホルダーを発送し、界隈は否が上にも盛り上がった。

2020年夏、ゲーム界のメインステージに『星をみるひと』がのぼったことの意味するものは何か。われわれはゲーム史のどのような局面に立っているのか。レトロゲームが古典になりつつある現在、ゲームの理不尽さというものは何か別の意味をもち始めているのだろうか。

『星をみるひと』は再び目覚める。そして私たちは目の前に広がるこの風景を新たな驚きをもって見つめている。

1987年の初め頃、フリーランスのゲームクリエイター沖中日出光は、一本の企画を古巣ゲームメーカーHOT・Bに持ち込んだ。ファミコンでSF、それも超能力のRPGを作るというその企画は、のちに同社社長高橋輝隆から『星をみるひと』と命名される作品となった。

当時ファミコン全盛期。HOT・Bは87年3月、同社初のファミコンソフト『ザ・ブラックバス』を発売したが、沖中はその制作におおいに刺激されたと言われている。ただしRPGに関していえば、この時期のファミコンのRPGは、僅か『ドラクエ』I・IIといったところだった。そしてこの『ドラクエ』がファンタジー路線だったことからも、SFRPGのファミコンゲームは当時他にない試みであった。

だが沖中にとってこれはさほど新しい発想ではない。この3年前の1984年、HOT・B社員だった沖中は、PCの超能力RPG『サイキックシティ』を発表している。

迫害される超能力者が襲いかかる敵と戦いながら仲間をさがしてゆく……シナリオ担当栗山潤とのセッションで作り出された『サイキックシティ』は、国産初のSFRPGとして先駆性と物語性を評価され、『月刊ログイン』の1984年度「ソフトウェア・レビュー批評家賞」を受賞した。

『星をみるひと』はこの『サイキックシティ』をもとに構想され、端々でこまかなアイテムも引き継いだ。ケロッグ、しろいわに、らどくりふ……。念願のファミコン初挑戦にあたって沖中がこの前作を強く意識し、先駆的なSFRPGの登場をこんどはファミコンでも実現させたいと望んでいたことが想像されるのである。

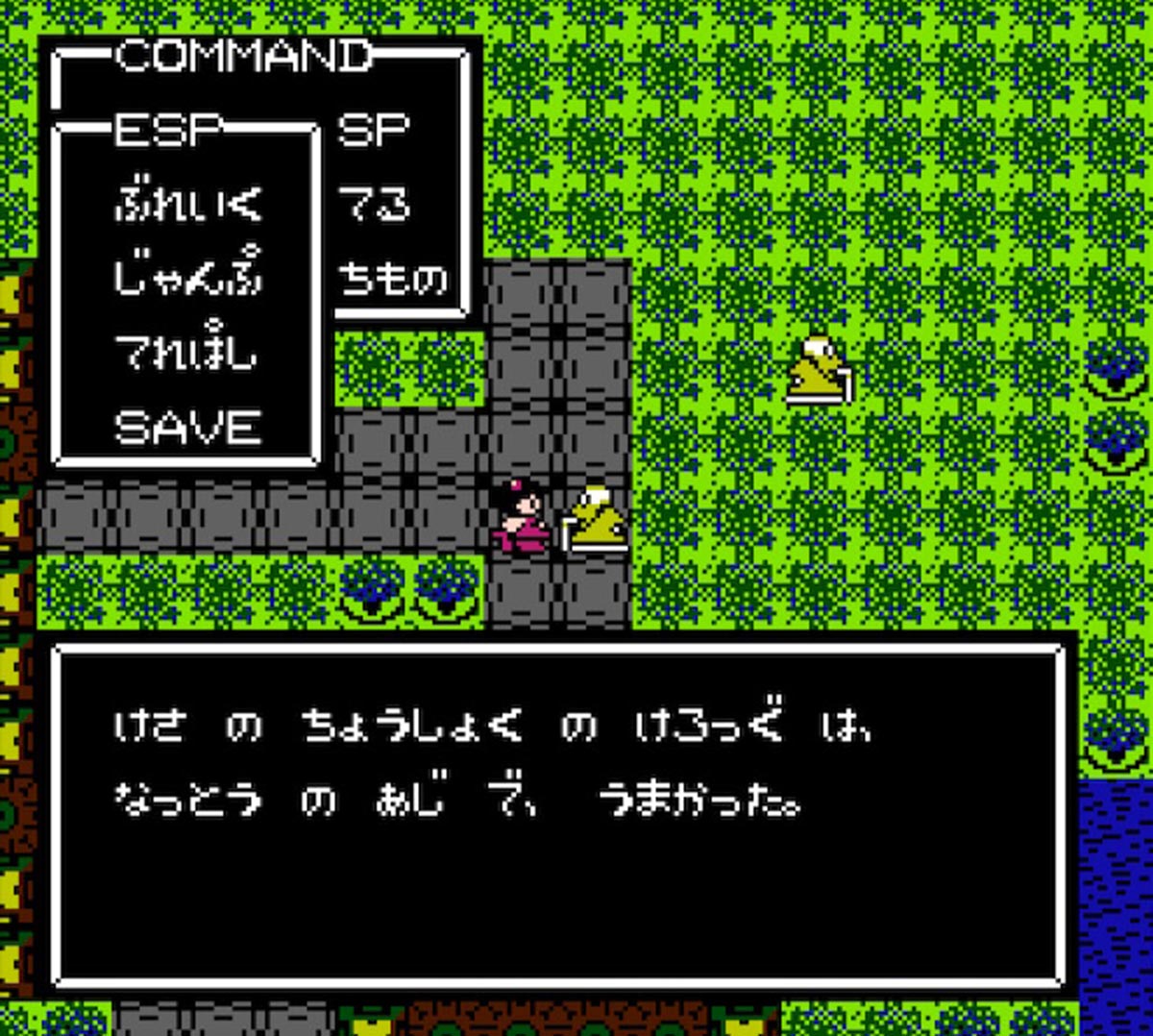

見下ろし型のマップやウィンドウの表示は

ドラクエ方式を踏襲しつつも、

設定や超能力システムで差をつけていた

ともあれ1987年の早い時期、沖中はこの企画をHOT・B高橋社長のもとにもちこんで、Goサインを受け取った。企画・ディレクションは沖中日出光、プログラミングは吉川尚之およびアナザーへの外注。グラフィックは木下亮とアルバイトのオオタ。そして開発は高橋の言によれば「尋常でないほど遅れた」。

このゲームの主人公は「みなみ」という超能力者の少年である。「クルーIII」というコンピュータがこの世界を管理し、サイキックたちを迫害している。「みなみ」は超能力をもつ仲間を探し、四人のパーティを組んで、管理者の差し向けるサイキック狩りと戦ってゆく。

理不尽といわれる本作の、挙げればきりがない問題点を幾つか並べてみよう。

戦闘システムにはいくつもの問題があったが、

レベルに応じて主人公のグラフィックが

成長する当時では画期的な要素も盛り込まれた

スタッフ四人は基本的にファミコン未経験で、HOT・B唯一のファミコン『ザ・ブラックバス』の経験も共有されていなかった。(注2)単純な誤字や計算間違いも含め、理解不足や無頓着からとみられるミスがこの作品には多々あるのだが、とりわけ難易度にかかわる部分に問題点が多いのは特記しておかねばならないだろう。プレイヤーはマップ上に放り出され、何をすればよいかもわからぬまま最強レベルの敵と出会い、逃げられない。村は見えず、重要アイテムの手がかりも示されない。これは『ドラクエ』のプレイヤーが、スタート時に今後の課題を明確に示され、冒険に使えるアイテムやその使い方までもすべて確認できたことを思えば、完全にその逆を行く展開といえる。まさか沖中は『ドラクエ』を知らなかったのではあるまいか。だがこの想像は『星をみるひと』の画面構成などからはっきり退けられる。会話やESPの選択を行うメニューウィンドウは『ドラクエ』とほとんど同じであり、かれがこの先行RPGから学んでいたことが窺えるのである。

にもかかわらず、難易度的な部分でこのゲームは『ドラクエ』的な定石をなぜここまで外すのか。おそらくその手がかりとなるのは、沖中のそれまでの作品がすべてPCのRPGだったという事実だろう。能力の使い分けや薬の調合の仕方など、『星をみるひと』には当時ファミコンでは稀だがPCゲームには見られた要素が複数採用されている。沖中のRPG観、広くはゲーム制作観そのものがPCの土壌で作られたとするならば、この土壌で難易度を語るとき、われわれは必ず或る考え方に突き当たる。すなわち、プレイヤーへの挑戦状。わざわざヒントを与えられて作り手が敷いたレールに乗るようなゲームはRPGにあらず、と沖中が真面目に信じていた可能性である。この考えのもと沖中は理不尽要素をつぎつぎこのゲームに放り込んだのではなかったか。だがおそらくはファミコン初参戦の気負いから、かれは確実にやりすぎたのであり、ファミコンという枠からみればあまりに度を越したものとして罵倒されたのだった。

こうした制作をマネジメントする体制は、当時HOT・Bにはほぼ存在していなかったという。また、企画の沖中とプログラミングの吉川は『サイキックシティ』制作のスタッフだったが、このとき既にHOT・Bを退社し、ともにフリーランスとなっていた。そこに同社初のグラフィック専門社員ながら入ってまだ日の浅かった木下亮。この前後だけのアルバイトのオオタ。そしてアナザーへのプログラミング外注。社内マネジメント体制の未整備を除いても、この制作はそもそもが社外プロジェクトのごとき様相を呈していたらしい。

それぞれの作業を把握していたのは沖中だけだった。たとえばグラフィックは、オープニングとエンディング、背景の絵を木下が担当し、キャラクターデザインは主にアルバイトのオオタが受け持った。(注3)その後同社のグラフィック部門を束ねる存在となった木下だが、このときデザイン全体に関わることはなく、また情報を得る機会もなかった。木下は言う。なぜこのキャラがこの形なのか自分にはまったくわからない、と。

すべてを沖中が統括し、作業はスタッフとの個別のやりとりで進められた。そしておそらくその内容は、沖中の頭に次々浮かぶ新たな発想で膨れ上がっていった。

1987年10月30日号『ファミコン通信』「新作クロスレビュー」で、『星をみるひと』の点数は、評者四人合わせて十九点だった。これはその週登場した七作品中の最下位であり(最下位は二作ある)、ストーリーや薬の調合に一定の評価を与えられつつも、操作性の悪さ、いきなりのワープ、無力のうちに死にまくるキャラなどが、おおいに慨嘆されている。

そして2020年、Switch版『星をみるひと』には幾つかの新機能が搭載された。移動速度が二倍になる「さいこうぉーく」、巻き戻しできる「さいこりばーす」、好きな場面でセーブやロードができる「さいこめもりー」、レベルやごーるどがアップした状態でゲームを再開できる「にゅうがめぷらす」など、極端に足が遅く、セーブ機能に難があり、経験値や所持金が再開時に切り捨てられる原作への怨嗟の声が反映された形となっている。

だがそれはゲーム内部の改変ではない。これら追加要素はゲームの外側で選び取られるのであり、プレイヤーは自らの意思で新機能を「使わないでいる」こともできる。その意味でSwitch版『星をみるひと』には、原作どおりの理不尽が実装されている。

起動すると、原作のままの星空にタイトルが浮かび、有名なメロディーが流れ出す。当時の体感を残すため、通常起動時に出るはずのシティコネクションのロゴは出ない。次の場面、緑の中にぽつんと「みなみ」が立っている。プレイヤーは何をしていいかわからず、そのうち最強レベルの敵が現れる。

シティコネクションがSwitch版発売にあたってめざしたのは、『星をみるひと』のリメイクではなく「再現」だった。バランス調整やヒントの追加などで「ゲーム本来の意図と違う正解」を出してしまうことを恐れたとスタッフは口を揃える。そこには、かつて同社がクラリスディスクのレーベルでHOT・Bのサントラを発売した折、『星をみるひと』に対するファンの強い愛情に触れた経験が、大きく作用している。(注4)

一九八七年の発売から三十三年。その理不尽さから時に罵倒され、時に驚かれ、クソゲーと呼ばれた『星をみるひと』は、いつしか熱狂的なファンによって欠陥さえも磁力の一部とみなされるようになっていた。この不思議な価値の転倒をたどり、Switch版発売への歴史的展開を追うわれわれの探求はいま始まったばかりである。次回は『星をみるひと』最大の魅力とされるその世界観を扱いたい。

タイトル画面及び別案。

別案では電子基板がせり上がるアニメーションを

想定していた